зҲұеҫ·еҚҺзӣҙиЁҖдёҺиҢғе°јдёҚе’Ңпјҡе°„жүӢеҲ°ж•ҷз»ғзҡ„йёҝжІҹ

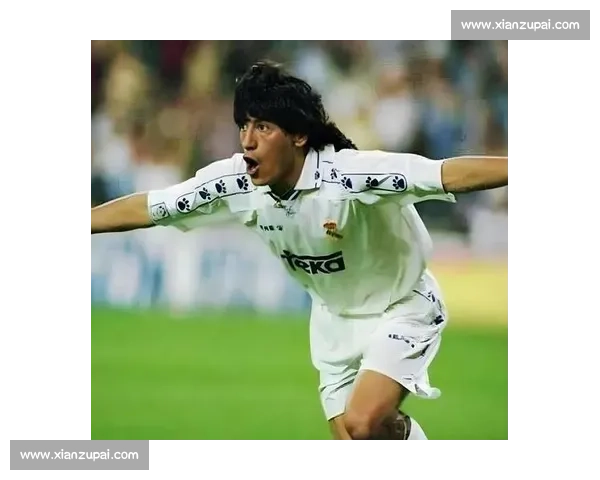

еҪ“ж°ҙжҷ¶е®«еүҚй”Ӣ欧еҫ·жЎ‘гғ»зҲұеҫ·еҚҺжҠӣеҮә вҖңжҲ‘е’ҢиҢғе°јж°ҙзҒ«дёҚе®№пјҢдјҹеӨ§зҡ„е°„жүӢжңӘеҝ…иғҪжҲҗдёәжқ°еҮәзҡ„ж•ҷз»ғвҖқ иҝҷз•ӘиЁҖи®әж—¶пјҢдёҚд»…жҸӯејҖдәҶи¶іеқӣдёӨд»Је°„жүӢй—ҙзҡ„йҡҗз§ҳзҹӣзӣҫпјҢжӣҙеҶҚеәҰжҝҖжҙ»дәҶйӮЈдёӘиҖҒз”ҹеёёи°ҲеҚҙе§Ӣз»Ҳж— и§Јзҡ„е‘Ҫйўҳ вҖ”вҖ” дёәдҪ•з»ҝиҢөеңәдёҠ摧еҹҺжӢ”еҜЁзҡ„еҫ—еҲҶжңәеҷЁпјҢеҫҖеҫҖйҡҫд»ҘеңЁж•ҷз»ғеёӯдёҠеӨҚеҲ¶иҫүз…Ңпјҹ

зҲұеҫ·еҚҺдёҺиҢғе°јзҡ„ вҖңж°ҙзҒ«дёҚе®№вҖқ 并йқһз©әз©ҙжқҘйЈҺгҖӮиҝҷдҪҚдёӨеәҰж–©иҺ·иӢҸи¶…йҮ‘йқҙзҡ„жі•еӣҪеүҚй”ӢпјҢиҒҢдёҡз”ҹж¶Ҝе§Ӣз»Ҳд»ҘзІҫеҮҶзҡ„й—ЁеүҚе—…и§үи‘—з§°пјҢиҖҢиҢғе°јж–Ҝзү№йІҒдјҠдҪңдёәжӣјиҒ”дј еҘҮе°„жүӢпјҢйҖҖеҪ№еҗҺж·ұиҖ•ж•ҷз»ғйўҶеҹҹпјҢд»Һйқ’е№ҙйҳҹеҲ°дёҖзәҝйҳҹеҠ©ж•ҷзҡ„еұҘеҺҶдёӯпјҢеҲ»зқҖе°„жүӢиҪ¬еһӢзҡ„е…ёеһӢиҪЁиҝ№гҖӮдёӨдәәзҡ„еҲҶжӯ§жҲ–и®ёж—©е·ІеҹӢдёӢдјҸ笔пјҡзҲұеҫ·еҚҺдҪңдёәзҺ°еҪ№йЎ¶е°–е°„жүӢпјҢдҝЎеҘүзҡ„жҳҜ вҖңжңҖеҗҺдёҖеҮ»вҖқ зҡ„иүәжңҜпјӣиҖҢиҢғе°јеңЁжү§ж•ҷе®һи·өдёӯйҖҗжёҗжҳҺзҷҪпјҢж•ҷз»ғзҡ„ж ёеҝғ并йқһдёӘдәәеҫ—еҲҶпјҢиҖҢжҳҜз»ҹзӯ№е…ЁеұҖзҡ„жҷәж…§гҖӮиҝҷз§Қд»Һ вҖңдёӘдҪ“еҚ“и¶ҠвҖқ еҲ° вҖңйӣҶдҪ“з»ҹзӯ№вҖқ зҡ„и®ӨзҹҘе·®ејӮпјҢжҒ°жҳҜе°„жүӢиҪ¬еһӢж•ҷз»ғзҡ„第дёҖйҒ“е…іеҚЎгҖӮ

и¶іеқӣеҺҶеҸІж—©е·Іе……ж–ҘзқҖзұ»дјјзҡ„иҪ¬еһӢеӣ°еўғгҖӮзҗғзҺӢ马жӢүеӨҡзәізҡ„ж•ҷз»ғз”ҹж¶Ҝе Әз§°жңҖжһҒиҮҙзҡ„еҸҚдҫӢпјҢиҝҷдҪҚзҗғе‘ҳж—¶д»ЈиғҪз”ЁдёҖе·ұд№ӢеҠӣж”№еҶҷжҜ”иөӣзҡ„дј еҘҮпјҢеңЁйҳҝж №е»·еӣҪ家йҳҹеё…дҪҚдёҠеҚҙжҡҙйңІж— йҒ—зҡ„жҲҳжңҜзҹӯжқҝ вҖ”вҖ”2010 е№ҙдё–йў„иөӣе®ўеңәжғЁиҙҘзҺ»еҲ©з»ҙдәҡйҷ©дәӣеҮәеұҖпјҢеҶіиөӣеңҲдёҖе‘іе Ҷз ҢеүҚеңәзҗғжҳҹзҡ„з”Ёдәәзӯ–з•ҘпјҢжңҖз»Ҳи®©йҳҝж №е»·жӯўжӯҘе…«ејәгҖӮдёҺд»–еўғйҒҮзӣёдјјзҡ„иҝҳжңүдәЁеҲ©пјҢиҝҷдҪҚйҳҝжЈ®зәідј еҘҮе°„жүӢеңЁж‘©зәіе“Ҙжү§ж•ҷж—¶пјҢеӣ зјәд№ҸжҲҳжңҜдҪ“зі»жһ„е»әиғҪеҠӣй»Ҝ然дёӢиҜҫпјҢжҺҘжүӢзҗғйҳҹж—¶д»…жңүдёүдҪҚжҷәеӣҠиҫ…дҪҗзҡ„зӘҳеўғпјҢжӣҙеҮёжҳҫдәҶе°„жүӢиҪ¬еһӢж—¶еӣўйҳҹж”Ҝж’‘зҡ„зјәеӨұгҖӮ

еӨ§еӣ жүҺеҗүзҡ„жү§ж•ҷз»ҸеҺҶеҲҷжҸӯзӨәдәҶж—¶жңәйҖүжӢ©зҡ„йҮҚиҰҒжҖ§гҖӮиҝҷдҪҚ AC зұіе…°дј еҘҮеүҚй”ӢеңЁйҖҖеҪ№дёӨе№ҙеҗҺдҫҝд»“дҝғжҺҘжүӢдёҖзәҝйҳҹпјҢеҪјж—¶д»–еңЁзұіе…° U19 жўҜйҳҹзҡ„жү§ж•ҷз»ҸйӘҢе°ҡжңӘжүҺе®һпјҢеҚідҫҝејҖеұҖе°ҡеҸҜпјҢжңҖз»Ҳд»ҚйҡҫйҖғиөӣеӯЈжң«дёӢиҜҫзҡ„е‘ҪиҝҗгҖӮеҸҚи§Ӯе…¶ејҹиҘҝи’ҷе°јгғ»еӣ жүҺеҗүпјҢеңЁйқ’е№ҙйҳҹиӣ°дјҸе…ӯе№ҙеҶҚжү§жҺҢж•ҷйһӯпјҢжү§ж•ҷз”ҹж¶Ҝиҝңиғңе…„й•ҝгҖӮжӣјиҒ”дё»её…зҙўе°”ж–Ҝе…Ӣдәҡзҡ„жҲҗй•ҝи·Ҝеҫ„жӣҙе…·еҖҹйүҙж„Ҹд№үпјҡйҖҖеҪ№еҗҺе…Ҳд»»йў„еӨҮйҳҹдё»её…з§ҜзҙҜз»ҸйӘҢпјҢжӢ’з»қиӢұи¶…зҗғйҳҹйӮҖзәҰеңЁжҢӘи¶…йқҷеҝғжү“зЈЁпјҢжңҖз»ҲжүҚеңЁжўҰеү§еңәе…‘зҺ°ж•ҷз»ғеӨ©иөӢпјҢиҝҷз§Қ вҖңеҺҡз§Ҝи–„еҸ‘вҖқ зҡ„жҷәж…§пјҢжӯЈжҳҜеӨҡж•°жҖҘдәҺжұӮжҲҗзҡ„е°„жүӢжүҖж¬ зјәзҡ„гҖӮ

е°„жүӢиҪ¬еһӢйҡҫзҡ„ж ёеҝғз—Үз»“пјҢеңЁдәҺзҗғе‘ҳдёҺж•ҷз»ғзҡ„иғҪеҠӣжЁЎеһӢеӯҳеңЁжң¬иҙЁе·®ејӮгҖӮеүҚй”ӢеңЁеңәдёҠеҸӘйңҖиҒҡз„Ұ вҖңжңҖеҗҺдёүеҚҒзұівҖқ зҡ„з»Ҳз»“ж•ҲзҺҮпјҢиҖҢж•ҷз»ғеҝ…йЎ»е…·еӨҮе…ЁеұҖи§ҶйҮҺ вҖ”вҖ” д»ҺжҲҳжңҜи®ҫи®ЎеҲ°жӣҙиЎЈе®Өз®ЎзҗҶпјҢд»ҺеҜ№жүӢеҲҶжһҗеҲ°дёҙеңәи°ғж•ҙпјҢжҜҸдёҖйЎ№йғҪдёҺе°„й—ЁжҠҖжңҜж— зӣҙжҺҘе…іиҒ”гҖӮйҪҗиҫҫеҶ…гҖҒз“ңиҝӘеҘҘжӢүзӯүдёӯеңәеҮәиә«зҡ„еҗҚеё…пјҢзҗғе‘ҳж—¶д»ЈдҫҝйңҖеңЁж”»йҳІиҪ¬жҚўдёӯз»ҹзӯ№и°ғеәҰпјҢиҝҷз§ҚжҖқз»ҙжғҜжҖ§и®©д»–们жӣҙжҳ“йҖӮеә”ж•ҷз»ғи§’иүІпјӣиҖҢе…ӢйІҒдјҠеӨ«гҖҒжө·еӣ е…Ӣж–Ҝзӯүе°‘ж•°иҪ¬еһӢжҲҗеҠҹзҡ„е°„жүӢпјҢж— дёҖдёҚжҳҜеңЁйҖҖеҪ№еҗҺз»ҸиҝҮй•ҝжңҹжІүж·ҖпјҢе®ҢжҲҗдәҶд»Һ вҖңеҫ—еҲҶжүӢвҖқ еҲ° вҖңжҲҳз•Ҙ家вҖқ зҡ„жҖқз»ҙйҮҚеЎ‘гҖӮ

жҖ§ж јеӣ зҙ еҗҢж ·жҲҗдёәйҡҗеҪўйҡңзўҚгҖӮе·ҙж–Ҝж»•жү§ж•ҷиҚ·е…°йҳҹж—¶зҡ„ж”№йқ©еј•еҸ‘жӣҙиЎЈе®Өең°йңҮпјҢеӣ и§ҰеҸҠиҢғе°јзӯүйҳҹеҶ…еӨ§дҪ¬зҡ„еҲ©зӣҠеҜјиҮҙеӣўйҳҹеҲҶиЈӮпјҢжңҖз»ҲеңЁ 2008 е№ҙ欧жҙІжқҜжҠҳжҲҹеҗҺй»Ҝ然зҰ»еңәгҖӮиҝҷдёҺзҲұеҫ·еҚҺжҸҗеҸҠзҡ„ вҖңж°ҙзҒ«дёҚе®№вҖқ еҪўжҲҗеҘҮеҰҷе‘јеә” вҖ”вҖ” е°„жүӢзҫӨдҪ“дёӯеёёи§Ғзҡ„ејәеҠҝдёӘжҖ§пјҢеңЁзҗғе‘ҳж—¶д»ЈжҳҜз ҙй—ЁеҲ©еҷЁпјҢеңЁж•ҷз»ғеёӯдёҠеҚҙеҸҜиғҪжҲҗдёәз®ЎзҗҶйҳ»еҠӣгҖӮжӣјеҘҮе°јдёҺзү№з»ҙж–Ҝзҡ„еҶІзӘҒгҖҒеҹәеҶҲзҡ„жғ…з»ӘеӨұжҺ§пјҢйғҪеҚ°иҜҒдәҶжҖ§жғ…е°„жүӢеңЁи§’иүІиҪ¬жҚўдёӯзҡ„жҷ®йҒҚеӣ°еўғгҖӮ

иҢғе°јжң¬дәәзҡ„ж•ҷз»ғз”ҹж¶ҜжҲ–и®ёжӯЈиҜ•еӣҫжү“з ҙиҝҷз§Қе®ҝе‘ҪгҖӮиҝҷдҪҚжӣҫд»ҘзІҫеҮҶе°„жңҜй—»еҗҚзҡ„иҚ·е…°дј еҘҮпјҢ并жңӘжҖҘдәҺжҺҘжүӢдёҖзәҝйҳҹпјҢиҖҢжҳҜд»Һйқ’е№ҙйҳҹиө·жӯҘз§ҜзҙҜз»ҸйӘҢпјҢеҰӮд»Ҡд»ҚеңЁй»ҳй»ҳжү“зЈЁжү§ж•ҷиғҪеҠӣгҖӮиҖҢзҲұеҫ·еҚҺдҪңдёәзҺ°еҪ№е°„жүӢзҡ„жё…йҶ’и®ӨзҹҘпјҢжӣҙжҠҳе°„еҮәи¶іеқӣеҜ№иҝҷдёҖе‘Ҫйўҳзҡ„йӣҶдҪ“еҸҚжҖқпјҡдјҹеӨ§е°„жүӢзҡ„иҚЈе…үеұһдәҺиөӣеңәпјҢиҖҢжқ°еҮәж•ҷз»ғзҡ„жҲҗе°ұйңҖиҰҒе…Ёж–°зҡ„дҝ®иЎҢгҖӮ

д»Һ马жӢүеӨҡзәізҡ„зӢјзӢҲеҲ°зҙўе°”ж–Ҝе…Ӣдәҡзҡ„иӣ°дјҸпјҢд»ҺдәЁеҲ©зҡ„жҠҳжҲҹеҲ°е…ӢйІҒдјҠеӨ«зҡ„йҮҚз”ҹпјҢи¶іеқӣж—©е·Із”Ёж— ж•°жЎҲдҫӢиҜҒжҳҺпјҡе°„жүӢзҡ„еӨ©иөӢдёҚзӯүдәҺж•ҷз»ғзҡ„жүҚеҚҺгҖӮзҲұеҫ·еҚҺдёҺиҢғе°јзҡ„зҹӣзӣҫпјҢдёҚиҝҮжҳҜиҝҷйҒ“и·Ёдё–зәӘйҡҫйўҳзҡ„зј©еҪұ вҖ”вҖ” еҪ“е°„й—ЁйқҙжҚўжҲҗжҲҳжңҜжқҝпјҢзңҹжӯЈзҡ„иҖғйӘҢд»ҺжқҘдёҚжҳҜиғҪеҗҰиҝӣзҗғпјҢиҖҢжҳҜиғҪеҗҰж”ҫдёӢе°„жүӢзҡ„жү§еҝөпјҢжӢҘжҠұж•ҷз»ғзҡ„е…ЁеұҖгҖӮ

xc体育,XC-Sports,XCSport官方平台,XC sports,xcsport体育

еҸ‘иЎЁиҜ„и®ә